|

Almandin

|

|

Formel:

|

Fe2+3Al2(SiO4)3

(9.AD.25; Granat-Gruppe).

|

|

Ausbildung:

|

kubisches Kristallsystem; violette,

rote, rotbraune bis schwarze, typischerweise gut

geformte

Dodekaeder oder Ikositetraeder sowie

Kombinationen dieser Kristallformen, aber auch massige

Aggregate.

|

|

Entdeckung:

|

ca. 23 bis 79 n. Chr. -

Plinius der Ältere (= alabandicus); um

1200 bis 1280 - Albertus Magnus (=

alamandina); 1546 - Georgius Agricola, wohl

durch diesen benannt nach lat.

alabandina,

nach der antiken Stadt Alabanda in Kleinasien,

ein altes Edelsteinschneidezentrum, in dem

vermutlich Almandin als Edelstein verarbeitet

wurde; um 1800 - Dietrich Ludwig Gustav Karsten

(Festlegung des Namens Almandin auf den

Eisentongranat). Almandin ist der wohl weltweit

häufigste Vertreter der Granat-Gruppe.

|

|

Typlokalität:

|

Türkei, Ägäisregion, Provinz Aydin,

Doganyurt, Alabanda.

|

|

Seltenheit:

|

verbreitet

(Mineralienatlas: 1.068 / Mindat: 2.657 Lokalitäten; 2025).

|

violettschwarzes Almandin-Kristall

Fauske, Norwegen

Größe des Kristalls: 5 cm

|

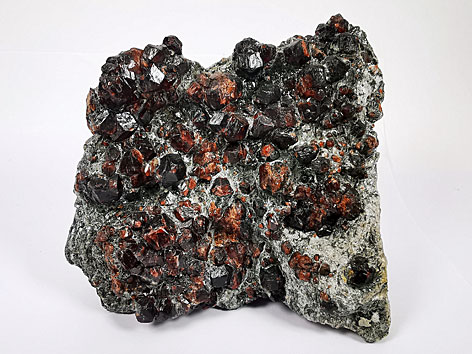

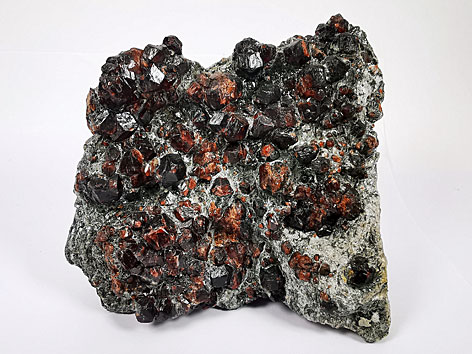

dunkelrotbraune Almandin-Kristalle

Ötztal, Tirol, Österreich

Bildbreite: 9 cm

|

Almandin xx auf/in Gneis

Waxeggkees, Zemmgrund, Zillertal, Tirol, Österreich

Stufe: 12,7 x 12,0 cm

|

rotbraune Almandin-Kristalle in

Glimmerschiefer

Rotmoosferner, Rotmoostal, Ötztaler Alpen, Tirol, Österreich

Bildbreite: 17 cm

|

roter Almandin auf/in

pegmatitischer Matrix

Pribyslavice, Kutnà Hora, Mittelböhmen, Tschechien

Stufe: 2 x 2 cm

|

dunkelrotbraune Almandin-Kristalle in

Glimmerschiefer

(Kombination aus

Rhombendodekaeder und Trapezoeder)

Ledge, Fort Wrangle, Alaska, USA

Bildbreite: 6 cm

|

Almandin-Spessartin Serie

(Kristall Ø 24 mm) auf

Feldspat

Antsotsora, prés de Sahanivotry, Distrikt Antsirabe II, Vákinankáratra,

Madagaskar

Stufe: 5 x 5 cm

|

Almandin-Kristall

(Kristall Ø 24 mm) auf

gneisähnlicher Matrix

Serrote Redondo, Pedra Cavrada, Paraiba, Brasilien

Stufe: 4,2 x 3,0 cm

|