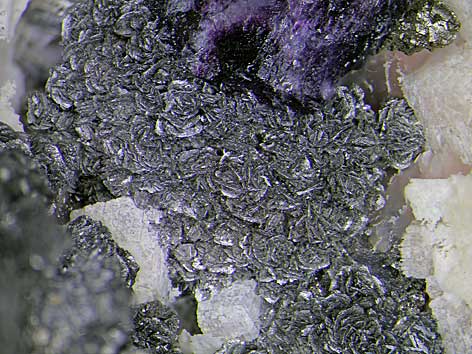

Safflorit xx gemeinsam mit Dyskrasit, Fluorit, Dolomit u. a.

Schacht 371, Schlema-Hartenstein-Alberoda, Sachsen, Erzgeb., BRD

Bildbreite: 10 mm

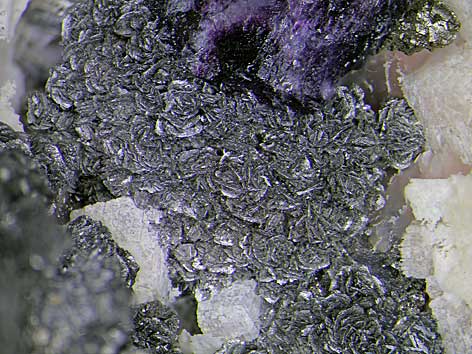

Safflorit xx auf Baryt

Gang "Nelson", Schacht 371, Hartenstein, Sachsen, Erzgeb., BRD

Stufe: 17 x 9 cm

|

Safflorit |

|

|

Formel: |

CoAs2 (2.EB.15; Löllingit-Gruppe). |

|

Ausbildung: |

orthorhombisches Kristallsystem; Dimorph von Klinosafflorit; zinnweiß, nachdunkelnd; Metallglanz. Safflorit bildet kleine, prismatische Kristalle, die oft zu sternförmigen Drillingen mit quirlartigem Aussehen verwachsen sind (Quirlkies). Auch krustenartige Verwachsungen mit anderen Gangarten sowie körnige, derbe und dichte Massen sowie faserige oder radialstrahlige Aggregate sind bekannt. |

|

Entdeckung: |

1817 - Abraham Gottlob Werner (= Weißer Speiskobold); 1817 - August Breithaupt (= Strahliger weisser Speiskobold); 1835 benannte August Breithaupt das Mineral nach dem deutschen Wort Safflor oder Zaffer, weil das Mineral in der Herstellung von Zaffer, einem unreinen Kobaltoxyd, als Pigment (blau) verwendet wurde. Nach Johann Albrecht Gesner (1744) leitet sich das deutsche Wort Saflor bzw. Safflor vom lateinischen sapphirus für den blauen Edelstein Saphir ab. Safflor wäre demnach eine Zusammensetzung aus sapphiri und color (= saphirfarben). |

|

Typlokalität: |

Deutschland, Sachsen, Direktionsbezirk Chemnitz, Erzgebirgskreis, Schneeberg, Neustädtel, Grube Daniel (Schacht 36) und Grube Wolfgangmaßen. |

|

Seltenheit: |

wenig verbreitet (mineralienatlas: 314 / mindat: 374 Lokalitäten; 2025). |

Safflorit xx gemeinsam mit Dyskrasit, Fluorit, Dolomit u. a. Schacht 371, Schlema-Hartenstein-Alberoda, Sachsen, Erzgeb., BRD Bildbreite: 10 mm

|

Safflorit xx auf Baryt Gang "Nelson", Schacht 371, Hartenstein, Sachsen, Erzgeb., BRD Stufe: 17 x 9 cm

|

Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin

© copyright Matthias Kahl